1947–1966. Детство. Юность

Будущая актриса появилась на свет 21 сентября 1947 года в Бугуруслане, что в Оренбургской области. Родители Ольги познакомились в церковном хоре, где папа служил регентом, а мама пела. Девочка стала младшим ребёнком в семье, где ещё росли две сестрёнки и брат. Добро и дружба царили в доме. Родители жили в любви. Папа преподавал физику в школе, а мама занималась бытом и детьми. Вечерами читали книги из семейной библиотеки. Её собирал дедушка. Мужчины рода в трёх поколениях были священнослужителями. Семья просто жила в вере, дышала этой атмосферой.

В ранние годы советской власти церковные служители подвергались гонениям. Семья Остроумовых меняла города, оставалась дружной и сплочённой. Трудности научили Ольгу терпимости в вере и отношениях с родными. Пришло понимание ценности семьи в жизни человека.

Наконец, в Куйбышеве Остроумовы осели и отец устроился преподавателем в школу рабочей молодёжи. Ольга училась без усилий и прилежно. В десятом классе девушка тайно увлеклась театром при клубе железнодорожников. О своём секрете дочь рассказала родителям, когда в 1966 году окончила школу и собралась ехать в Москву. Целью стал ГИТИС. Старшие восприняли это известие спокойно и благословили в путь-дорожку, купили билет и напекли пирожков. Верили, что дочка не пропадёт в столице.

Ольга ОСТРОУМОВА: О ТЕХ, КТО УМЕЕТ ПРОЩАТЬ

Внучка священника-сидельца, дочь «неблагонадежных» родителей… Такая биография в советские годы не сулила ничего доброго. Но Ольга Остроумова вспоминает о своем детстве как о радостном и светлом времени. Несмотря на горести и заботы, в их доме всегда жила любовь. А взаимоотношения в семье стали для Ольги Михайловны примером на всю жизнь…Ольга Михайловна Остроумова

родилась в городе Бугуруслан Оренбургской области. В 1966 г. поступила в ГИТИС. Сниматься в кино начала еще будучи студенткой. Дебютная роль — десятиклассница Рита в картине Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Была актрисой МТЮЗа, Театра на Малой Бронной. В настоящее время служит в Театре им. Моссовета. За роли в кино удостоена Золотой медали имени А.П.Довженко (1978), Государственной премии СССР (1979). За театральные работы — Международной премии Станиславского (Эмма в спектакле «Мадам Бовари»), премии газеты «Московский комсомолец» (Клавдия в спектакле «Серебряный век»). Кавалер ордена «За заслуги перед отечеством» IV степени, ордена «За честь и доблесть», ордена «Знак Почета», общественных орденов. Воспитала дочь и сына, бабушка внука Захара и внучки Полины. Замужем за артистом Валентином Гафтом. Народная артистка РСФСР (1993).

Дедушка: священник в третьем поколении …Бабушка будила нас в шесть утра и давала парное молоко. Я очень его не любила, но приходилось пить. Бабушка была строгая, а вот дедушка — мягкий. Он был священником в третьем поколении. Но, несмотря на его мягкость, при нем мы всегда вели себя тихо, не позволяли себе панибратства. У дедушки были длинные волосы, и помню, как однажды он дал мне расчесать их и заплести косичку. Я восприняла это как великую честь. Никто из нас, внуков, не дерзал этого делать. Дедушка был очень уважаем и в семье, и среди прихожан, и в городе. Помню, как мы гуляли по нашему Бугуруслану, по Нагорной улице, где жили бабушка с дедушкой, и на нас, маленьких, как мне казалось, смотрели с почтением — мы внуки отца Алексея. Сейчас я понимаю, конечно, что это уважение было к дедушке, а не к нам.

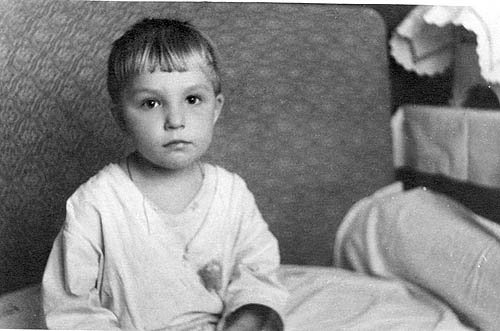

Оля, младшая из четверых детей в семье. Фото из личного архива Ольги Остроумовой

…Раньше я думала, что все священники — как мой дедушка, добрые, исключительно мудрые, бессеребреники. Потом открыла для себя: они, как и все люди, очень разные, и священник — это не значит «святой». Но тогда такой мысли не возникало. Спустя много лет я вспомнила (а до тех пор этот момент как будто стерся из памяти), что по той же улице Нагорной в Бугуруслане был еще один дом, за огромным забором, на котором висела табличка «Злая собака во дворе». И в этом доме тоже жил священник. Однако таких, как мой дедушка, все же очень много.

Дедушка, протоиерей Алексей Остроумов. Фото из личного архива Ольги Остроумовой

Это удивительно, наверное, но нас, детей, никто никогда к вере не принуждал. Нам не запрещали быть пионерами и комсомольцами. Дедушка очень спокойно к этому относился. В вере мы… просто жили. Мы дышали этим воздухом. Это было так естественно. Однажды мы, пионеры юные, прибежали к дедушке с «каверзным» вопросом для «темных»: «Дедушка, а что, гром — это Илья-пророк на колеснице, да?». В ответ он рассказал нам о библейском пророке Илии, о его чудесном вознесении на небо, потом объяснил, что такое гром с точки зрения законов физики. Он был очень образованным человеком, как многие священники тех лет, и умел просто объяснять. Никакого противоречия между двумя «версиями» мы не нашли.

Дедушка прошел лагеря. Я не застала этого периода — его освободили еще до моего рождения, даже разрешили снова служить. Отец потом узнал, что в лагере дедушка пользовался большим уважением. Он был слаб здоровьем, и его солагерники, чтобы оградить его от расправы, даже выполняли за него норму на лесоповале.

Папа и мама: пасынки века

Из-за того, что дедушка был священником, родителям пришлось нелегко. Маму с папой считали неблагонадежными. Их отовсюду могли выслать. И высылали. Например, они приезжают в Магнитогорск, устраиваются на работу. Спустя какое-то время приходят сотрудники органов и говорят, чтобы они уезжали, на сборы дают сутки. Но… Мама с папой были такие удивительные люди! Вот что папа записал об этом в книге, которую оставил нам, своим детям: «НКВД-шник был человек хороший, он дал нам на сборы не двадцать четыре часа, а сорок восемь». Папа пишет об этом без иронии. Для него этот поступок действительно очень хороший! Родители жили в какой-то иной системе измерения…

Семья Остроумовых (слева направо): мама, папа, старшая дочь Раиса, младшая Оля (с ромашками), Гера и Люда. Фото из личного архива Ольги Остроумовой

В конце жизни папа написал книгу, сам переплел ее в четырех экземплярах, для каждого из своих детей — «Исповедь пасынка века». Это книга о его жизни — начиная с того момента, как он себя помнит. Как они жили в селе Алексеевка, недалеко от Бугуруслана, как дедушка там служил, как папа был регентом хора, а мама пела. Там они и познакомились. Еще пишет, что у дедушки в доме была прекрасная библиотека. Даже выписывали приложения к журналу «Нива». Приложениями были собрания сочинений, самые разные. Еще он оставил нам фотографии: вот вся семья вместе, вот папа со скрипкой. Он серьезно занимался музыкой, хотя и жил в обычной деревне. Мы теперь по-другому представляем себе деревенскую жизнь в 25-30-х годах, перед войной. А она была богатой — не деньгами, конечно.

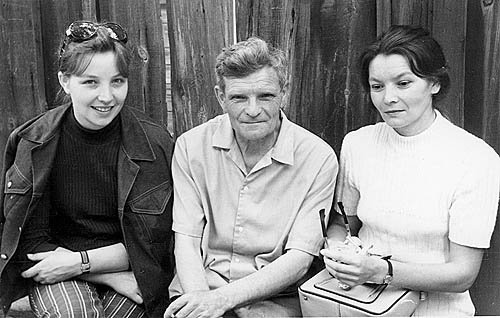

Михаил Алексеевич с дочерьми Ольгой и Людмилой. Фото из личного архива Ольги Остроумовой

Целая глава этой книги посвящена тому, как папа и его брат выживали, когда дедушку посадили.

В армию их не взяли, и они работали в трудармии на Урале, грузили лес на станции.

Нас было четверо у родителей, и нам, детям, казалось, что живем мы очень хорошо! Хотя в действительности жили мы бедно… Папа работал и заочно учился в педагогическом институте. Он был мастером на все руки, не боялся никакой работы. Строгал, чинил, чертил… Никто и никогда в семье не считал, что дети в тягость. Помните, в фильме «Доживем до понедельника» одна девочка написала сочинение, что хочет иметь четверых детей, и ее стали стыдить за это. А по-моему, работа по дому — это такая же работа, как все остальные, только еще более ответственная.

Мама много занималась нами, но при этом всегда еще где-то работала. Во время войны она фотографировала, папа ее научил. После, когда мы жили в Куйбышеве, она работала в киоске «Союзпечать» на вокзале, потом гардеробщицей. У нее не было образования, но она сама научилась читать — и много читала. Она научила меня чтению по-церковнославянски, но, к сожалению, сейчас уже многое забылось…

Я думаю, очень важно то, что закладывается в нас в детстве, и своим родителям я очень благодарна. Они научили терпимости — в отношениях с ближними, в вере. Благодаря им я спокойно отношусь к людям, которые еще чего-то не познали. Ведь каждый человек должен сам прийти к важным жизненным выводам, сам прийти к Богу. Взять его за руку и привести — можно, но это ничего не даст. Нужно самому постигнуть, пережить, додумать… — только это ценно. И это случается в разном возрасте, у многих — перед смертным одром.

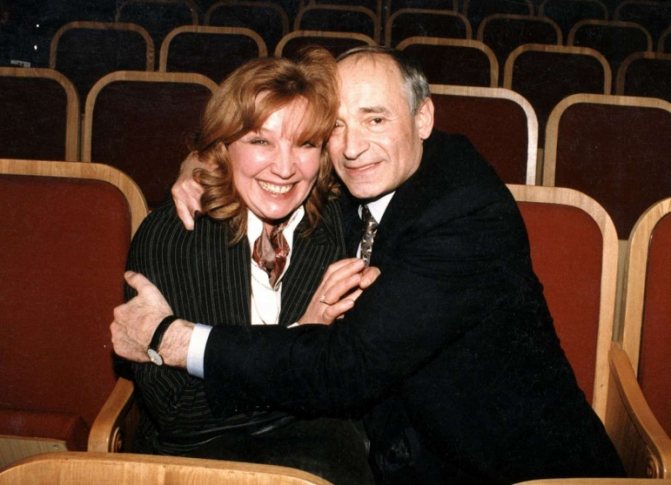

С супругом, артистом Валентином Гафтом. Фото Виктора Горячева

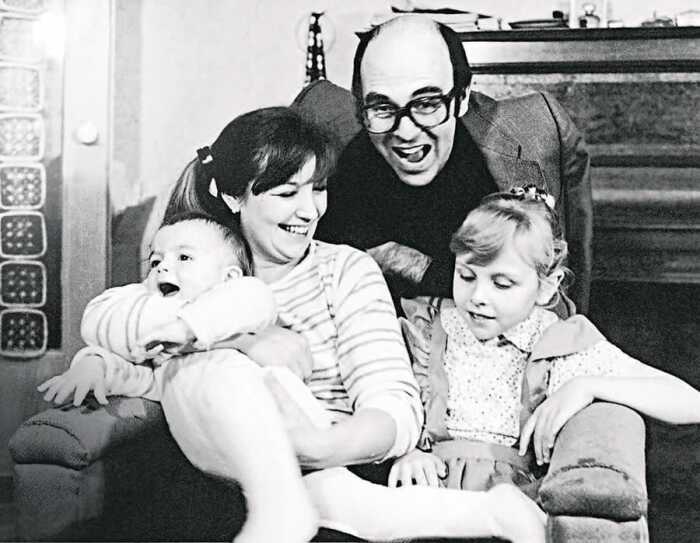

Ольга Михайловна с детьми, Михаилом и Ольгой. Фото Ирины Калединой

Верой оправдаемся

Вера очень держит меня. Бывают минуты, когда только она и держит. Трудно объяснить, что это такое, логика здесь бесполезна. Вера — это не знание. И не дар от рождения — к ней ведь можно прийти. Но, мне кажется, даже у тех, кто считает себя неверующими, в какие-то моменты жизни все равно появляется надежда на чудо. Вот это и есть вера. С возрастом она умножается в тебе. Потому что начинаешь думать о том, куда уйдешь после смерти.

Много раз мне приходилось слышать: «Ой, не говорите о смерти! Не надо о грустном!». А мне кажется, что это прекрасный, замечательный разговор. Мы привыкли к мысли, что смерть — это страшно. Кому-то просто не хочется уходить из этой жизни. Другие боятся неизвестности. А я воспринимаю смерть нормально: вот есть молодость, есть зрелость, есть вторая половина жизни… Этого не изменишь, и значит, сходить с ума не нужно. Придет момент, когда я умру. Я спокойно с этим живу. Только думаю о том, чтобы умереть достойно. Потому что… столько нагрешила в жизни, что и говорить-то ничего там не надо будет, все и так видно.

Раньше о смерти не так боялись говорить и думать — просто о ней всегда помнили, понимали: согрешишь — потом предстанешь на Суде, и как за все отвечать? Ведь есть еще такое наше человеческое заблуждение — что добрыми делами мы сможем загладить нашу вину. Но ведь мы не добрыми делами оправдаемся, а только верой. Добрые дела, конечно, тоже нужны. Только не надо их афишировать.

Монахи: удивительные люди

Я не из тех, кто считает, что раньше все было лучше, а теперь иные времена. Хотя, наверное, в то время люди в большинстве своем были все-таки наивнее и чище. Помню, в Куйбышеве мы жили в доме около вокзала, и у нас часто кто-то оставался ночевать. Люди ждали поезда, им некуда было деться, и мама приглашала в дом. И это не за плату! Дом был очень маленьким, гостям стелили на полу, но это никого не смущало. Потом, с очередным поездом, мы вдруг получали, например, огромную дыню в благодарность. Почти всегда в нашем доме двери держали открытыми. Летом — особенно, настежь. Никто не боялся. И никто не считал, что, приютив человека, «совершает хороший поступок». Просто иначе жить не умели.

Но и в наши дни столько удивительных людей! Особенно в монастырях. Например, мы ездим в Николо-Берлюковскую пустынь (Ногинский район Подмосковья). Там всего человек пять монахов живет. Замечательный настоятель, игумен Евмений. Он умеет говорить с людьми, никого не поучая. Я очень это ценю. Мне нравится — и это опять же дедушкой задано, — когда священник не ругает тебя за что-то, но находит другие, более действенные слова. Ругать вообще никого не надо, так мне кажется. От этого у человека сразу заслонка в душе.

А отец Евмений может говорить так, как будто ты с ним на равных. Нелегко ему приходится, конечно. Половина монастырской территории занята психиатрической больницей, и вот он пытается как-то решить этот вопрос — стучится во все двери, ходит по разным кабинетам, карту с собой приносит, рассказывает, объясняет. Я ходила с ним однажды в Моссовет, в Облсовет. Трудное это дело…

Еще мы хорошо знакомы с наместником Раифского монастыря, под Казанью. Отец Всеволод — такой бойкий, смешливый. Как легко говорить со священником, когда он не ставит себя на ступень выше! Тогда его слова воспринимаются лучше. Отец Всеволод именно такой. Он тоже очень деятельный человек. Я видела, что удалось сделать в монастыре за несколько лет. (Раньше там была колония для несовершеннолетних.) Это удивительно! Мне показывали в главном храме деревянный иконостас, который вырезал восемнадцатилетний юноша, — очень красиво получилось. В монастыре, кстати, теперь приют для детей устроили, и все это трудами монахов. В такие места попадаешь — и ты как будто под куполом, в ином, лучшем мире.

А отец Марк из того же Раифского монастыря!.. Какие дискуссии были у него с моими детьми, когда он изредка оставался переночевать у нас в Москве, и какой сильный отклик, я думаю, эти разговоры еще дадут им в будущем!

Мне бы не хотелось кого-то идеализировать. Все мы люди, мы несовершенны, и священники тоже несовершенны. Но… Мне кажется, важен путь, по которому в этой жизни идешь, и понимание, куда он ведет. Если стремишься к Богу — то идешь, оступаешься, падаешь, встаешь, снова падаешь, но идешь. Стараешься изменить себя. Вспоминаю, как однажды я пришла на исповедь и говорю: «Батюшка, а мне каяться не в чем». А он отвечает: «Вот это и есть самый большой грех. Как это — не в чем? Раздражалась?» — «Да». — «Злилась? Осуждала?» — «Да…» — «А ты говоришь — не в чем»…

Рита, «Доживем до понедельника». Фото из архива ИТАР-ТАСС

Женя Комелькова, «А зори здесь тихие…» Фото из архива ИТАР-ТАСС

Василиса, «Василий и Василиса». Фото «Мосфильм-инфо»

«Василий и Василиса»: почти по Библии

В людях я очень ценю умение прощать, хотя самой это дается с большим трудом. Мне кажется, это чрезвычайно важно в отношениях между нами, для отношений внутри семьи. Люблю картину Ирины Поплавской «Василий и Василиса», снятую по Валентину Распутину, в которой мне посчастливилось сыграть заглавную женскую роль. Это фильм с библейским сюжетом, о прощении и непрощении. История двух счастливых людей: поженились по любви, жили вместе, рождались дети. А потом, как у Распутина написано, Василий задурил, то есть запил. Однажды в подпитии он замахнулся на Василису, беременную, топором — и она потеряла ребенка. И не смогла простить этого своему мужу.

Во время съемок многие женщины в деревне — а мы снимали под Дубной, на Волге, — не понимали: «Ну что уж она не простила!.. Да он же выпил!» — как будто это было оправданием… То есть ситуация воспринималась ими просто как бытовая драма. А Василиса восприняла это как убийство, убийство человека человеком. И всю жизнь не могла простить. Боролась, умом понимала, что не права, но сердцем простить не могла. И только в конце жизни пришла к мужу и сама попросила у него прощения — за то, что не могла его простить. Именно за то, что не могла простить…

Я много размышляла об этом и поняла для себя самой — не умом, а, как говорят, «пупом», тем, что связывает тебя с мамой, бабушкой, родом, землей, — что прощение всегда дороже и выше любого, даже самого праведного непрощения. Непрощение разрушает и того, кого не простили, и того, кто не простил. Какая великая мудрость: «Прости!» Только ведь это очень трудно. Трудно перебороть в себе обиду, гнев… Даже на словах не всегда понятно, как это: ударят по одной щеке — подставь другую. Это надо прожить, пережить. Я поняла на примере собственной жизни, что нельзя отвечать злом на зло. Тогда твой обидчик — во всеоружии. А если ты прощаешь, отвечаешь добром, — зло скукоживается. Вот и вся мудрость…

Работа в этой картине многое мне дала. Нечасто такое бывает — чтобы роль могла чему-то научить… Но не менее важно и то, чему учишься в своей собственной жизни, на своих ошибках. Например, с годами, создав свою семью, я поняла, как важно и как непросто учиться умалению себя, покорению своего характера. Это — выстраданный опыт, в этом — моя память о дедушке, об отце, которые умели прощать. И за этот опыт тоже надо быть благодарной…

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ

Доживем до понедельника (1968), Город первой любви (1970), Море в огне (1971), А зори здесь тихие… (1972), Любовь земная (1974), Мартин Иден (1976), Судьба (1977), Гараж (1979), Похищение «Савойи» (1979), Василий и Василиса (1981), Не было печали (1982), Безумный день инженера Баркасова (1983), Сестра моя Люся (1985), Время сыновей (1986), Я сделал все, что мог (1986), Дни и годы Николая Батыгина (1987), Женщины, которым повезло (1989), Чаша терпения (1989), Очарованный странник (1990), Прощальные гастроли (1992), Уснувший пассажир (1994), Змеиный источник (1997), Новогодние приключения (2001), По ту сторону волков (2002), Дни ангела (2003), Бедная Настя (2003-2004), Я тебя люблю (2004), Не родись красивой (2005), Капитанские дети (2006), Адмирал Колчак (2007).

Берлюки — одно из любимых мест Ольги Остроумовой

Николо-Берлюковская пустынь

— мужской монастырь в Ногинском районе Московской области. Основан приблизительно в конце XII — начале XIII века. В конце XVIII — XIX веках в монастыре шло бурное строительство. 24 мая 1829 года в пустыни было обретение чудотворной иконы «Лобзание Иисуса Христа Иудою», от которой сразу произошло исцеление слепой женщины. В 1835 году начинается строительство соборного храма во имя Христа Спасителя, лобзаемого Иудою, затем — колокольни для большого колокола весом в 1005 пудов. В то время в монастыре жил замечательный подвижник, схимонах Макарий, который в мирской жизни был крепостным и получил вольную за благочестивую жизнь. Он был уважаем в купеческих кругах, сумел привлечь щедрых жертвователей для строительства собора. Другим великим подвижником того времени стал ученик Макария, иеромонах Феодорит. Последние шесть лет жизни он провел в тяжелой болезни, неподвижно лежа на спине, непрестанно молясь, окормляя братию и приходивших к нему мирян. В конце XIX века в обители был выстроен Троицкий собор, и при нем — 104-метровая колокольня, по сей день одна из самых высоких в России.

Во время Первой мировой войны монастырь оказывал помощь фронту продуктами, особенно молоком. Кроме того, в обители была развита мощная социальная работа — здесь лечили от пьянства, принимали детей из неблагополучных семей и приютов. До 1920 года Николо-Берлюковская пустынь оставалась действующим монастырем. Затем ее строения были переданы Дому инвалидов, монахам оставили только храм Всех Святых. Монахи и прихожане были свидетелями страшного глумления комсомольцев над святынями: расстреливались кресты, горели костры из икон, вскрывались монашеские могилы, останки изымались, и их как попало сбрасывали обратно… Два последних настоятеля пустыни, архимандрит Петр (Орлов) и игумен Ксенофонт (Косенков), стали для современников примером стояния в вере. До сих пор еще неизвестно, что же стало с отцом Петром: он был человеком твердой веры, чрезвычайно уважаем в народе, а таких людей на свободе не оставляли. Игумен Ксенофонт, в прошлом офицер, провел в феврале 1930 года последнюю литургию в своей обители, а затем арестован по 58-й статье и отправлен в лагерь. Дальнейшая его судьба также пока не известна. Монашеская жизнь в пустыни прервалась…

С 70-х годов на территории монастыря находится больница для душевнобольных № 16. Больничные палаты размещены в храме Всех Святых, братских корпусах, пищеблок находится в Троицком соборе, кабинеты администрации — в храме Василия Великого, а в его алтарной части находится кабинет главврача.

Николо-Берлюковскому монастырю были возвращены только храм Христа Спасителя, колокольня и игуменский

сад. Однако монашеская жизнь возобновлена, настоятелем монастыря является игумен Евмений (Лагутин).

Храм Христа Спасителя более 20 лет стоял без крыши, окон и дверей. Вода стекала внутрь, затапливала подвалы. Чтобы только высушить храм, потребуется не менее 5 лет. Летом службы проходят в храме Христа Спасителя, зимой служат в подклети, которую прихожане, как могли, привели в порядок. На территории монастыря возведены братские кельи, оборудована просфорня, построена баня, высажен игуменский сад, есть своя пасека, небольшая животноводческая ферма, маленькая плантация лекарственных растений, огород. В августе 2006 года, в присутствии множества прихожан и гостей, на монастырскую колокольню был возвращен

крест. Однако это лишь начало восстановительных работ. Монастырь остро нуждается в помощи.

До монастыря Николо- Берлюковская пустынь

можно добраться

на автобусе

из Москвы — от метро Щелковская автобусом 321 до остановки д. Авдотьино.

На электричке

от Ярославского вокзала до станции Чкаловская, далее автобус 321 до остановки д. Авдотьино.

На машине

по Щелковскому шоссе 30 км. от МКАД, после реки Воря повернуть направо.

Банковские реквизиты:

Николо-Берлюковская пустынь; р/с: 40703810940260100181 в Сбербанке России г. Москва, Мытищинское ОСБ

7810, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 5031037017, КПП 503101001.

Адрес монастыря

: 142431, Московская область, Ногинский район, деревня Авдотьино.

Телефон:

8 (496-51) 2-75-03.

Установление креста на колокольне Николо-Берлюковской пустыни. Фото Марии Голубевой

1966–1971. ГИТИС. Дебют в кино. Аннабердыев. ТЮЗ

Прямо с поезда Ольга отправилась в институт и чуть не опоздала на прослушивание. После прочтения стихотворения приёмная комиссия расстроила словами о том, что голос детский и не подходит к внешности. Прослушивание провалилось. От обиды девушка расплакалась под лестницей. Добрый ангел – старшекурсник успокоил Ольгу, посоветовал сменить репертуар и пойти на первый тур. «Думаешь, они тебя запомнили?» – фраза юноши стала мощной поддержкой. Девушка сдала экзамены и поступила на актёрский факультет в мастерскую Варвары Вронской.

Училась Остроумова с вдохновением, ей удавались роли девочек-подростков. Павел Хомский, главный режиссёр московского ТЮЗа, преподавал в ГИТИСе актёрское мастерство. Он заприметил талантливую студентку и пригласил в труппу, куда она вошла после института.

В 1967 году помощник Станислава Ростоцкого искал в ГИТИСе студентов с внешностью старших школьников для нового фильма «Доживём до понедельника» и выделил Ольгу Остроумову. Роль красавицы девятого класса Риты Черкасовой принесла первый успех и послужила началом карьеры актрисы в кино.

Студенчество не ограничивалось учёбой, бурлила и личная жизнь. За яркой красавицей с лучистыми глазами увивались многие. Ольга Остроумова вышла замуж за однокурсника Бориса Аннабердыева.

После окончания ГИТИСа (1970) Остроумова в течение трёх лет играла в театре юного зрителя, где стала ведущей актрисой.

А фильмография пополнилась картиной Захариса «Город первой любви» (1970) и фильмом Саакова «Море в огне» (1971), не такими удачными, как дебютная лента.

Ольга Остроумова в молодости.

Юность: Москва – ГИТИС

Предварительный тур для девушки стал первым горьким разочарованием – она срезалась. Забившись где-то под лестницу, Остроумова разрыдалась так отчаянно, что какой-то парнишка решил ее утешить. И нашел гениальный выход на тот момент, посоветовав идти на первый тур, мол, кто там тебя запомнил на предварительном просмотре. Ольга послушалась, собралась с духом и…поступила!

Ольга Остроумова поступила в ГИТИС

Уже позже она узнала, почему ее не сразу зачислили на первый курс ГИТИСа. Высокий голос! И тут же, со свойственной девушке решимостью, она снова прислушалась к чьему-то совету: «А ты начни курить – голос сам ниже станет». Несмотря на волевой характер, студентка-первокурсница страшно робела перед «авторитетными мнениями» одногруппников. Даже когда в двадцать лет Остроумова сыграла первую роль в кино, робость никуда не делась, желание спрятаться за чьи-то спины от судьбоносного лидерства присутствует в ней, по словам актрисы, и сегодня.

Левитин

В начале 70-х годов Михаил Левитин ставил в ТЮЗе спектакль «Пеппи Длинный чулок», а Ольга Остроумова в нём играла. Случайно молодой режиссёр шёл по галерее театра, а внизу актриса репетировала роль в красном костюме и показалась ему такой красивой, что он влюбился. Омут чувств затянул обоих. Не остановило и то, что каждый был в браке. Однажды влюблённые уехали в Ленинград, а после возвращения поклялись, что уйдут из прежних семей. Актриса сказала всю правду мужу, и супруги развелись.

Левитин 4 года не расторгал брак. Ожидание не нравилось Остроумовой. Как всякая женщина, она хотела строить семью и дом с любимым человеком. А он не отличался решительностью. И женщина стала отдаляться, после чего Михаил Захарович испугался и выполнил клятву.

Две противоположности. Левитин встретил женщину, холодную снаружи, но страстную внутри, кристально честную и преданную семье. А Остроумова нашла в избраннике то, чего не было в само́й: свободу, хаос, праздник. Михаил Левитин – человек авторитарный считает брак диаметральных личностей крепким союзом. Один супруг посвящает жизнь другому, что осознанно сделала Ольга Остроумова.

«А зори здесь тихие». Ростоцкий

Счастливый период жизни совпал по времени с работой над ролью, что принесла актрисе мировую известность. В 1972 году о сценарии нового фильма «А зори здесь тихие» Ольга Остроумова узнала от Андрея Мартынова, однокурсника по ГИТИСу. В картине Ростоцкого актёр мечтал о роли старшины Васкова. И повезло, Андрея режиссёр утвердил. Искали актрису на роль Женьки Комельковой. Остроумова позвонила Ростоцкому и попросилась на пробы. Режиссёр дал возможность и не пожалел. Актриса работала вместе с дебютантками. Съёмки проходили в Карелии, краю озёр и белых ночей. Романтика перекрывалась тяжёлыми условиями. Девушки тонули в болоте, мёрзли в степи и к концу съёмок сроднились со своими героинями.

Картина с триумфом прошла по экранам многих стран, участвовала в кинофестивалях, номинировалась на Оскар, как лучшая лента на иностранном языке. В Италии фильм удостоился «Серебряной нимфы».

Карьера: студенчество-кино-театр

Семидесятые годы. Проснувшись на утро после выхода картины «Доживем до понедельника», студентка Остроумова как всегда села в троллейбус и поехала на занятия. Никакой славы или признаков знаменитости она не ощущала. Зато талантливую игру девушки заметили не только зрители, но и режиссеры. Последующее после фильма десятилетие Ольга Остроумова – самая востребованная актриса в кино. Роли, которые она с кажущейся легкостью получала, потрясают своей жизненностью, искренностью, глубиной.

Ольга Остроумова в фильме «Доживем до понедельника»

Нюра из новеллы «Сталинград – 1929 год», вошедшей в мелодраму Бориса Яшина «Город первой любви» – ее вторая роль. Дебютировали в фильме вместе с «опытной» Остроумовой Леонид Филатов и Наталья Егорова. Затем была картина «Город в огне» об осаде Севастополя фашистами и снова – Станислав Ростоцкий, решивший снимать одноименный фильм по повести Бориса Васильева «…А зори здесь тихие».

Пронзительная красавица Женька Комелькова, которую играет Ольга, стала словно родной многим людям, прошедшим войну. Остроумова вместе с партнерами по съемкам Андреем Мартынюком (старшина Васков), Еленой Драпеко (Лиза Бричкина), Ириной Шевчук (Рита Осянина) и остальным творческим коллективом создали на экране поистине потрясающую картину, которую даже номинировали на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и удостоили Государственной премии.

Ольга Остроумова исполнила роль Жени Комельковой

Образ Мани Поливановой, созданный Остроумовой на экране, еще одна глубокая и жизненная роль актрисы. Любовь к женатому мужчине, пронесенная сквозь годы, пережившая войну и потери, тема, которую в Советском Союзе не приветствовали, но фильмы «Любовь земная» и «Судьба» были сняты таким мастером и с таким актерским составом, что партийным чиновникам оставалось лишь признать, что секс в СССР есть, даже при строительстве социализма-коммунизма. Съемки в дилогии принесли Остроумовой неоценимый опыт работы с такими актерами как Евгений Матвеев, Валерия Заклунная, Юрий Яковлев, Вадим Спиридонов, Зинаида Кириенко, а также заслуженную Государственную премию.

Ольга Остроумова в фильме «Любовь земная»

Восьмидесятые годы. После бешеного успеха в карьере актрисы наступило некоторое затишье – вплоть до фильма «Василий и Василиса», который сама Остроумова считает своей большой удачей. Именно эта картина помогла ей получить роль Анфисы в спектакле Моссовета «Вдовий пароход». Режиссер Генриетта Яновская, посмотрев фильм, решила задействовать Ольгу в постановке спектакля, хотя на эту роль претендовали и более зрелые актрисы.

В восьмидесятых Остроумова также снималась, хоть и в менее популярных, но интересных картинах: «Сестра моя Люся», «Не было печали», «Отпуск по ранению», «Мелочи жизни». В 1989 году Евгений Матвеев снял криминальную драму «Чаша терпения» с Остроумовой в главной роли, но картина не произвела на зрителей того сильного впечатления, которое осталось после «Любви земной» и «Судьбы».

Девяностые годы. Совсем мало достойных таланта Остроумовой ролей стало в лихие девяностые. К счастью, актриса была задействована в лучших спектаклях театра им. Моссовета, играла Фаину Раневскую, Елизавету Протасову, Эмму Бовари. Из фильмов этого периода можно отметить экранизацию одноименной повести Николая Лескова «Очарованный странник», где актриса играет Екатерину Семеновну. Съемки приносили ей удовольствие от общения с такими замечательными актерами как Александр Михайлов, Ирина Скобцева, Андрей Ростоцкий, Майя Булгакова, Леонид Кулагин.

Ольга Остроумова в фильме «АдмиралЪ»

Двухтысячные. Все чаще Ольга Остроумова снималась в документальном кино, посвященном ушедшим актерам. Из художественных картин можно о, где она сыграла маму беспутного Андрея Жданова (Григорий Антипенко), монументальное полотно «Адмирал» (роль матери Софьи Колчак Дарьи Омировой/Каменской), сериал «Папа для Софии» (Марина Александровна).

1973–1982. Матвеев. Театр на Малой Бронной. «Василий и Василиса»

В 1973 году в жизни актрисы произошли значимые события.

- Свадьба Остроумовой и Левитина.

- Увольнение из ТЮЗа.

- Переход в драматический театр на Малой Бронной.

- Фильм «А зори здесь тихие» – лидер советского кинопроката.

После успеха картины последовали предложения от других режиссёров. Ролей, сходных с Женькой Комельковой, Остроумова не хотела, поэтому отказывалась.

В 1974 году актриса согласилась на роль Мани Поливановой в фильме Евгения Матвеева «Любовь земная». Великолепная, чувственная внешность актрисы привлекла внимание режиссёра.

В эти удачные в карьере годы Остроумова была необыкновенно хороша, но воспитанная в строгих правилах, не позволяла себе даже лёгкого флирта.

В 1975 году в семье Левитина и Остроумовой родилась дочь, её назвали Ольгой, в честь мамы.

«Любовь земная» имела зрительский успех и Евгений Матвеев в 1977 году снял продолжение под названием «Судьба». Обе работы отметили наградами: Золотой медалью им. Довженко (1978) и Государственной премией (1979).

Ольга Остроумова между съёмками в кино участвовала и в спектаклях театра на Малой Бронной. Этому способствовала тёплая и дружная обстановка как при Дунаеве, так и Анатолии Эфросе, его сменившем. Актриса успела сыграть Татьяну во «Врагах» (1977), Лиду в «Веранде в лесу» (1978), героиню по имени Она в спектакле «Лунин или смерть Жака» (1979), Розу Гонсалез в пьесе «Лето и дым» (1980).

В 1979 году Эльдар Рязанов пригласил Остроумову в фильм «Гараж» на роль профессорской дочки. Этот опыт не доставил удовольствия. Молодая женщина чувствовала себя лишней на фоне Маркова, Невинного, Гафта, Мягкова и Савиной. После сатирической комедии наступил перерыв.

Через два года Ирина Поплавская позвонила актрисе и предложила роль Василисы в своём фильме по рассказу В. Распутина. Остроумова считает эту работу самой любимой ролью в кино, а тему картины «Василий и Василиса» о прощении и не прощении – библейской.

В 1982 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки.

Слухи о разводе

О тяжелом характере Валентина Гафта знают все, кто знаком с ним лично. Однажды Лев Дуров, поздравляя Ольгу Остроумову с днем рождения, заявил, что жизнь с Гафтом — настоящий подвиг. Ольга Михайловна подвигом это не считает, но признается, что трудности в их семье все же возникают. В последнее время стало еще тяжелее, потому что у Валентина Иосифовича начались проблемы со здоровьем. У него диагностировали болезнь Паркинсона. Супруге приходится уделять ему много времени, так как передвигается знаменитый актер преимущественно в инвалидной коляске.

Ольга Остроумова уже не снимается в фильмах, сериалах, хотя предложения до сих пор поступают. Она признается, что съемки отнимают много времени, а ей хочется уделять внимание мужу, детям, внукам. Последний раз она снималась в сериале в 2012 году, а позже решила посвятить себя семье. У Валентина Гафта сложились прекрасные отношения с ее детьми. Актер с удовольствием проводит время с маленькими внуками. Дети Остроумовой — Ольга и Михаил пошли по стопам родителей и стали актерами.

Журналисты не раз писали о расставании Гафта и Остроумовой. Валентин Иосифович всегда отличался несдержанностью. Он мог накричать на супругу в присутствии других людей и даже пригрозить разводом. Конфликты в основном случались на съемочных площадках во время совместных работ над фильмами. Но Валентин Иосифович всегда быстро отходил и извинялся за все, что было сказано. Гафт и Остроумова до сих пор вместе и о расставании речи не идет.

1983–1994. Театр им. Моссовета. Развод

В 1983 году Ольга Остроумова покинула театр на Малой Бронной после ухода Эфроса. Выручил Левитин работой в спектакле «Здравствуйте, господин де Мопассан».

Рождение сына Миши установило щадящий график: театр и одна картина в год. Жертвовать семьёй актриса не могла.

В том же 1983 году Ольгу Михайловну пригласили в театр имени Моссовета. Первой сыгранной ролью стала Анфиса из «Вдовьего парохода» в постановке Генриетты Яновской. В новом коллективе Остроумовой пришлось столкнуться с закулисными скандалами и завистью коллег. Но мудрая женщина не реагировала на интриги и просто работала. За десятилетний период поклонники видели актрису в ролях: Елена Тальберг из «Белой гвардии», Филисьянта в «Учителе Танцев», Раневская из «Вишнёвого сада» и Клавдия Тарасовна в «Серебряном веке».

В 1993 году Ольге Михайловне присвоили звание народной артистки России. Театральной удачей Остроумовой стала главная роль в спектакле «Мадам Бовари». Успех отметили премией Станиславского.

В фильмографию за десять лет вошли ленты: «Башня» и «Филёр» (1987), «Очарованный странник» (1990) и «Уснувший пассажир» (1994).

В середине девяностых годов союз Левитина и Остроумовой распался. Двадцать лет жена мирилась с романами мужа, но терпение лопнуло, и она подала на развод. Семейную драму тяжело воспринял сын, он даже хотел жить с отцом.

Ольга Остроумова и Валентин Гафт.

Неудачные браки

Ольга Остроумова всегда отличалась не только необыкновенным талантом, но и красотой. Ее называли одной из самых привлекательных советских актрис. Первым мужем Ольги Михайловны стал сокурсник из ГИТИСа Борис Аннабердыев. Но этот союз не продлился долго. Инициатором расставания стала Остроумова.

В 1973 году Ольга Михайловна познакомилась с режиссером ТЮЗа Михаилом Левитиным. Чувства вспыхнули почти сразу же. Это и стало причиной ухода от мужа. Остроумова честно призналась, что полюбила другого. Но ее новому избраннику понадобилось 4 года для того, чтобы уйти от жены. Он долго не мог решиться на такой шаг, а Ольга терпеливо ждала. Их союз просуществовал более 20 лет. Сначала Остроумовой казалось, что этот брак идеальный. От Михаила Левитина она родила двоих детей, которых они назвали Ольгой и Михаилом. После рождения детей начались проблемы. Левитин не хотел становиться отцом, уговаривал жену пожить немного для себя. Появление новых членов семьи повлекло за собой и материальные трудности. Муж Ольги брался только за те проекты, которые были ему интересны. Финансовая сторона его не особенно волновала, а детей нужно было достойно содержать. Остроумова взвалила на свои хрупкие плечи и зарабатывание денег, и заботу о сыне и дочке.

В какой-то момент семейное счастье рухнуло. Ольга узнала, что супруг изменял ей на протяжении многих лет. Это стало причиной развода. Разрыв с мужем актриса переживала очень болезненно. Ей даже хотелось свести счеты с жизнью. Но потом она поняла, что должна быть сильной ради детей.

1995–2015. Гафт. Кино. Награды

Остроумова верна себе и в профессии. В лихие девяностые возникли материальные трудности из-за отсутствия работы в театре и кино. Вера помогла выжить. Актриса русской классической школы – Ольга Михайловна отказывалась пускай от денежных, но проходных ролей.

Волевая и сильная женщина встретила новую любовь. Валентин Гафт обратил внимание на Остроумову ещё в фильме «Доживём до понедельника». А второй раз – на съёмках «Гаража». Третьим поводом стал творческий вечер, куда Остроумову и Гафта отдельно пригласили. После мероприятия Валентин Иосифович предложил Ольге Михайловне прогуляться. Так начались встречи. А потом Гафт пропал на 4 месяца. Оказалось, что мужчина влюбился и разбирался в чувствах. Он понял, что скучает и первым позвонил. Гафт и Остроумова расписались в 1996 году прямо в больнице, где Валентин Иосифович лежал после операции. Сын и дочь приняли выбор матери по прошествии времени.

В 1998 году за многолетний труд в области театрального искусства Остроумовой вручили Орден Почёта.

Из киноработ 2000-х выделился мистический триллер «По ту сторону волков» (2002), где Ольга Михайловна и Валентин Иосифович снимались вместе в роли супругов. Новым опытом стала княгиня Долгорукая в многосерийной ленте «Бедная Настя» (2003). Запомнилась яркая Маргарита Жданова в рейтинговом сериале «Не родись красивой» (2005). В историческом фильме «Адмиралъ» (2008) Остроумова убедительно сыграла Дарью Фёдоровну, тёщу Колчака.

Царскосельская художественная премия в 2007 году и Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2008 году подтвердили ещё раз профессиональное мастерство театральной примы.

Повзрослевшие дети Остроумовой стали творческими людьми: Ольга – актриса, а Михаил – режиссёр. Оба работают в Театре миниатюр у отца.

В 2015 году младший Левитин снял маму и сестру в дипломной картине «Подлец».

Валентин Гафт и история любви

С Валентином Гафтом Ольга Михайловна познакомилась на съемках фильма «Гараж». В то время она была замужем и в семье все было хорошо. На коллегу она не обратила никакого внимания. Валентин Иосифович признался, что ему уже тогда понравилась Ольга, но он на тот момент тоже не был свободен. Судьба еще не раз сводила артистов. Они начали дружить, общаться и в какой-то момент поняли, что не могут обходиться друг без друга. Гафт нашел в Ольге то, чего ему не хватило в двух предыдущих браках. Первая и вторая супруги известного актера мечтали о славе и деньгах, забывая о чувствах.

В одном из интервью Остроумова призналась, что сначала видела в Валентине Иосифовиче поддержку и опору, которых ей сильно не хватало. Но вскоре поняла, что Гафт — это большой ребенок. Мужественность и решительность актера сочетаются со вздорным характером. При этом в домашней обстановке Валентин Иосифович способен на очень нежные чувства и часто бывает сентиментальным.

Расписались Остроумова и Гафт, когда Валентин Иосифович приходил в себя после перенесенной операции и лежал в больнице. В тот момент ему требовалась поддержка и любовь. Молодожены не стали устраивать никаких пышных церемоний. Все прошло очень скромно прямо в больничной палате.

Дети Ольги Михайловны не сразу приняли Гафта. Сын даже заявил, что уйдет жить к своему отцу. Дочь Ольга сильно переживала по этому поводу. Гафт был любимым актером Михаила Левитина. Но второй муж Остроумовой и представить не мог, что судьба сведет их семью с этим человеком так близко.

Отношения с детьми Ольги у Валентина Иосифовича стали теплее после того, как его родная дочь трагически ушла из жизни. Это было огромным ударом для актера и на протяжении нескольких лет не давало прийти в себя. Он чувствовал свою вину перед дочерью, так как уделял ей совсем мало внимания, а в последние годы почти не общался. С депрессией помогла справиться любимая жена и работа. Остроумова и Гафт вместе уже более 20 лет. Они называют свой союз поздним счастьем. Несмотря на разницу в возрасте, неудавшиеся браки за плечами у обоих, они смогли разглядеть друг в друге то, что искали всю жизнь.